Христианизация Викингов

Исторический экскурс, автор Валерий Орлов.

Исторический экскурс, автор Валерий Орлов.

Многие обыватели до сих пор считают викингов исключительно людьми, совершавшими жестокие набеги. Однако, история свидетельствует также о том, что в большинстве своем викинги были выдающимися исследователями, завоевателями, колонистами, торговцами и ремесленниками. Они создавали справедливые законы и демократическую систему правления.

В настоящей работе на основе исторических свидетельств и народного эпоса рассказывается в популярном изложении как происходила христианизация Скандинавских народов, которая оказала также влияние и на христианизацию древней Руси.

Выдержка из работы:

От язычества к христианству

Ко времени, когда христианство еще только приближалось к странам Скандинавии и до времени становления ее официальной религией еще было долго, многие скандинавы уже были знакомы с ней или, по крайней мере, имели представление о внешних формах ее выражения. Во многом это объясняется тем, что во время походов викингов, торговых и дипломатических поездок в Европу и Византию скандинавы видели церкви и монастыри, имели возможность слушать проповеди епископов и священников, знакомиться с традициями и нормами христианства. У них складывалось устойчивое впечатление о могуществе этой религии. Они видели величественные соборы из камня, в которых совершались красивые церемонии с песнопениями. Им было известно об огромных богатствах церквей (которые они сами нередко грабили), а также то, что могущественные императоры и короли с почтением относились ко всемогущему Богу и сыну его Христу.

Многие викинги принимали крещение на чужбине и зачастую проделывали эту церемонию не однажды. Однако, подобное крещение нередко бывало лишь условием заключения политического союза или мира, кроме того, при крещении можно было получить новое платье и крестильные дары, после него устраивались праздники. Некоторые скандинавы проходили так называемый обряд первичного крещения. Они принимали крест, как знак первого посвящения, и этот символ христианской веры мог играть положительную роль при общении с христианами, например, при совершении с ними торговых сделок. Вместе с тем, это не мешало скандинавам одновременно поклоняться своим прежним богам. Были и такие, кто узнавал о новой религии от друзей или родственников, побывавших в христианских странах, например, в Англии, Ирландии или Нормандии. Тамошние переселенцы довольно быстро приобщались к местной религии. Таким образом, до перехода в новую веру население в Скандинавии в течение сотен лет уже общалось с христианами. Это были торговцы и дипломаты, посещавшие Скандинавию, а также миссионеры, присылаемые сюда церковью.

На протяжении эпохи викингов в Скандинавии и за ее пределами выходцы из этого региона по-разному относились к своему переходу в новую веру. Некоторые делали это серьезно, с полным сознанием того, что совершилось, но иные, в большинстве своем просто включали Христа в многочисленный пантеон своих языческих богов и даже иногда совершали в честь него жертвоприношения.

Первые христианские миссионеры Скандинавии. Особую роль в истинной христианизации скандинавов, конечно, играли миссионеры, которые внедрялись в гущу населения, жили с ним в одинаковых условиях и старались приучать его к заповедям христианства.

Первым миссионером в Скандинавии, известным истории, был «апостол фризов» Виллиброрд, (Willibrord, 658-739 г.г., бенедиктинский монах и миссионер, с 695 епископ в Утрехте, с его именем связано обращение в христианство франкской Фрисландии. Память в Католической церкви 7 ноября). В начале 700-х годов он безуспешно пытался оказать влияние на короля данов Онгендуса.

Архиепископ Реймса Эбо проповедовал христианство в Дании в 823 году. Он окрестил многих данов и, очевидно, не без его влияния император франков Людовик Благочестивый оказал политическую поддержку датскому королю Харальду Клаку. Харальд Клак, первый из скандинавских королей, был в 826 году окрещен в Майнце вместе со своей семьей и свитой, и это событие было отмечено пышным празднеством во дворце императора в Ингельхейме.

Ансгарий, (801-865, христианский миссионер, «апостол Севера», монах-бенедиктинец, епископ; проповедовал в Германии, Дании, Швеции. Память в Католической церкви 3 февраля), которого часто называют, также, апостолом Скандинавии, последовал за Харальдом Клаком в Данию и проповедовал здесь, пока год спустя этот король не был свергнут с престола. Промыслу Божию уже вскоре угодно было назначить Ансгарию "пожизненную миссию".Через несколько лет скандинавы попросили прислать к ним миссионера, и Ансгарий отправился в Бирку с богатыми дарами (но был по дороге ограблен). Его деятельность здесь продолжалась несколько лет при полном одобрении короля. Примерно, в 850 году он миссионерствовал в Дании, где также пользовался благосклонностью короля. Ко времени его смерти он являлся архиепископом вновь открытого Гамбургско-Бременского епископата. (Более подробно о деятельности св. .Ансгария –апостола Скандинавии -в разделе «Начало христианизации»)

Здесь находился отправной пункт для миссионеров, действовавших в Скандинавии. Этот епископат являлся официальной главой скандинавской церкви вплоть до 1103 года, когда епископат был основан в Лунде (Сконе, Швеция). Деятельность Ансгария и его помощников была в основном связана с крупными торговыми центрами, такими, как Бирка, Хедебю и Рибе, где уже было много христиан и куда постоянно прибывали торговцы-христиане. Здесь же были возведены церкви. В Рибе и Хедебю было даже дано разрешение на колокольный звон, хотя язычники его не переносили.

Официальное признание христианства и возможность посещать церковь оживляли международную торговлю, и это постоянно подчеркивалось в жизнеописании Ансгария. Именно оживление торговли побуждало королей поощрять миссионерскую деятельность христиан в этих крупных торговых центрах. Миссионерская деятельность Ансгария в Скандинавии вызывала неоднозначную реакцию приверженцев язычества, и во второй половине 800-х годов политический климат, видимо, все еще был не в пользу христианской миссии.

В 930-е годы архиепископ Унни отправился в Бирку, чтобы продолжать там распространение христианства, а в 934 году датский король, потерпев поражение от германского короля Генриха Птицелова, был окрещен насильно. Миссионерская деятельность христиан усилилась, и в 948 году были назначены епископы в Хедебю, Рибе и Орхусе. Несомненно, это были епископы-миссионеры, на которых возлагалась обязанность распространять христианскую веру.

Обряд крещения означал посвящение человека в новую веру, и иногда он производился впервые, когда человек уже был на смертном одре. Целый ряд памятных камней в Упланде был воздвигнут в память о людях, которые умерли «в белых одеждах». В такие одежды облачали во время обряда крещения, после чего их нужно было носить еще в течение недели.

Какие доводы приводили миссионеры при агитации в пользу повой веры? Прежде всего, христианство было побеждающей религией, получавшей все большее распространение. Бог и Христос были сильными божествами, они помогали человеку и оберегали его. В этом убеждало могущество церкви, ее богатство и великолепие, которое можно было наблюдать в чужих землях. Великолепные картины изображали торжествующего Христа. Вместе с тем, очевидна была и слабость прежней религии. Миссионеры сокрушали языческие святыни, и кара за это на них не обрушивалась. Очевидным было и преимущество поклонения одному Богу, нежели многим, к тому же не приносившим никакой пользы. Времена были жестокие, а христианская церковь проповедовала мир и милосердие к ближнему. Лучшие из миссионеров придерживались этих догматов на практике, ведя жизнь праведников. Они приносили себя в жертву, отдаваясь в рабство вместо пленных или выкупая их из неволи, они раздавали милостыню нищим. Проповедуя отказ от насилия, они говорили, что все люди равны перед Богом и что удача в жизни зависит лишь от поступков самого человека. Oт него самого зависело, придет ли он «к свету, и к жизни райской», как было сказано на одном из рунических камней в Упланде. Не норны и не воля бога Одина решали участь человека. Все, кто вел праведную жизнь, встретятся в одном и том же царстве мертвых.

К тому же, для королей немаловажным было то обстоятельство, что новая вера означала укрепление центральной власти и в настоящем, и в будущем. Церковь была централизованной организацией, в значительной мере зависевшей от короля. Притом служение Богу теперь осуществляли специальные священнослужители, что устраняло религиозное верховенство местных хёвдингов, тем самым, ослабляя их власть. Крушение прежних традиции облегчало королям введение новых правил в общественную жизнь и внедрение новых форм правления. Помимо этого, введение христианства помогало налаживать отношения с властными структурами и народами других христианских стран. Если бы король Кнуд Великий оставался язычником, он никогда бы не смог стать королем Англии. Официальная христианская вера не давала возможности правителям других стран осуществлять экспансию под предлогом распространения истинной религии. Добровольный переход в христианство исключал возможность насильственных мер, сопровождавших введение христианской веры.

С целью наибольшего успеха миссионерской деятельности миссионерам приходилось знакомиться с местными обычаями и традициями и осваивать местный язык. Разрешение на ведение миссионерской деятельности обычно приходилось получать от короля или местного владыки. Многие источники сообщают, что миссионеры привозили с собой богатые дары и устраивали празднества. Они считались гостями, и в этом качестве пользовались неприкосновенностью, находясь под защитой местной власти. В христианских источниках перечисляются качества, которые были присущи миссионерам. Они соблюдали заветы Христа, отличались благочестием, ученостью, целомудрием, обладали жизненным опытом, совершали добрые дела, словом, жили в полном соответствии с тем, что проповедовали. Это производило впечатление на язычников. Часто священнослужители выкупали на волю рабов, с тем чтобы обратить их в христианскую веру и сделать их своими помощниками.

Христианство было истинной религией, и потому ее приверженцы -христиане не считали для себя зазорным сокрушать языческие святыни. Известны рассказы о том, как это происходило в Норвегии и Швеции. Адам Бременский рассказывает, что благочестивый епископ Адальвард, который около 1060 года миссионерствовал среди свеев в Сигтуне, договорился с епископом Эгино из Сконе вместе отправиться в Упсалу, чтобы разрушить там языческий храм. Потому что «если храм будет разрушен, а еще лучше - сожжен, то обращение населения в христианскую веру произойдет само собою». Однако христианский король Швеции Стенкиль, который пригласи Адальварда в Сигтуну, отговорил их от этого намерения. Он объяснил, что результат будет совсем не тот, какого они ожидают. Свеи предадут их обоих казни, король будет изгнан, а те, кто уже перешел в христианскую веру, вернутся обратно в язычество. Тогда оба епископа отправились в землю гётов и там «сокрушали изображения языческих идолов, и многие тысячи людей были обращены в христианство». Здесь христианская вера уже утвердилась прочно, и потому риск отмщения за поругание языческих святынь был не так уж велик [6].

С полным текстом можно ознакомиться здесь >>

См. также:

- Другие публикации Валерия Орлова

- В Википедии о викингах

Ветер перемен

Рассказ Ирины Рогалёвой из сборника "Замерзшие небеса".

Рассказ Ирины Рогалёвой из сборника "Замерзшие небеса".

Предисловие автора

Как всегда пишу я о наболевшем. Пытаюсь найти ответы на вопросы, с которыми сталкиваюсь каждый день.

Как прожить жизнь, чтобы после смерти было не стыдно предстать перед Господом? Что делать, если мы пришли к Богу, а наши дети выбрали себе иной путь. К кому прислушиваться – к СМИ, к своей совести, или к соседке бабе Клаве?

Нам православным легче – мы знаем, что надо жить по заповедям, хотя это очень трудно, но иного пути у нас нет. Мы знаем, что в трудную минуту надо взывать к Богу, надо молиться, каяться.

А как быть неверующим?

Большинство людей в течение жизни задумываются о том, что с ними будет после смерти. И опять-таки нам, верующим, легче – мы знаем, что есть царствие небесное и надо прожить жизнь так, чтобы попасть именно туда. Но ведь множество людей вокруг нас просто не верят в загробную жизнь. Страшно представить, каково будет, когда они там окажутся.

Именно такая ситуация случилась с героиней сказки «Замерзшие небеса».

Почему сказки, спросите вы? Потому что в реальности, как мы знаем, после смерти душа изменить уже ни чего не может. Но именно в сказках возможно все, и моя героиня Антонина, бывшая пьяница, меняется и Господь спасает ее вместе с сыном, который, как это иногда случается, убил свою мать в пьяном угаре.

Вообще, сказка «ЗН», это гимн и материнской любви и любви Господней. О многом заставляет задуматься эта сказка, многое пересмотреть и прочувствовать.

Рассказ "Ветер перемен" - это история двух девушек, познакомившихся в поезде. Свободолюбивая художница Люба едет в Чебоксары на эскизы, но встреча с православной Верой, совершающей паломничество в монастырь во имя Иверской иконы Божьей матери, чтобы вымолить своего любимого друга, попавшего в страшную аварию, меняют ее планы.

В рассказе переплетаются и настоящая любовь, которая встречается сегодня так редко среди молодежи, и истории монахинь, и история Иверской иконы Пресвятой Богородицы. А конец рассказа не оставит никого равнодушным.

См. также:

- Другие рассказы Ирины Рогалёвой

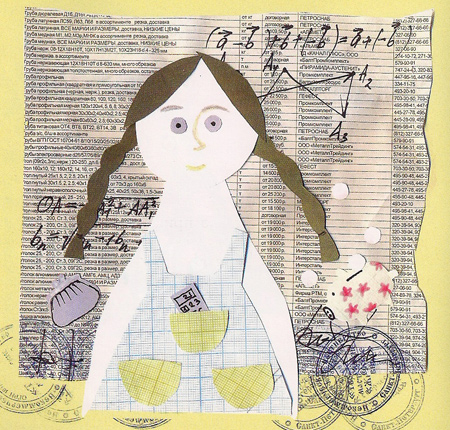

Сказка про девочку Выгоду

Сказка Ирины Рогалёвой.

Сказка Ирины Рогалёвой.

Жило-было семейство Выгод: папа, мама, бабушка и дочка - симпатичная голубоглазая девочка с темными, всегда аккуратно заплетенными косичками.

Жили они дружно, больше того, понимали друг друга с полуслова. К примеру, придет папа с работы и говорит: «у меня сегодня был хороший день», и вся семья понимает, что он получил какую-то выгоду. Или мама придет из магазина и скажет: «а что я вам сейчас покажу!», - и всем понятно, что она сделала выгодную покупку.

Однажды младшая Выгода пришла в школу и сразу повстречала Радость, которую иногда называли солнышком, так как волосы у нее были рыжие, а нос усеян милыми конопушками. Увидев подружку, Радость начала лучиться от радости, да так явно, что от нее во все стороны пошли светлые лучики.

- Пойдем после уроков в кино смотреть новый мультфильм, - предложила она.

- А какая мне от этого будет выгода? – спросила Выгода.

- Не знаю, - растерялась Радость, она всегда терялась, когда ей задавали этот вопрос.

- Ну вот, опять я ее потеряла, даже договорить не успели, - рассердилась Выгода и пошла в класс на урок математики.

- Сегодня мы будем изучать сложное сложение, - сказала учительница.

«Такое сложение мне пригодится, это выгодный урок», тут же просчитала Выгода и приготовилась внимательно слушать.

За соседней с ней партой сидели Ум и Глупость, которая всегда подглядывала за Выгодой и все за ней повторяла. Если Выгода внимательно слушала учителя, Глупость делала то же, если нет – также рисовала в тетрадке рожицы или цветочки или играла сама с собой в крестики-нолики. Ум все время ей говорил, что повторять за Выгодой – глупо, но она ему отвечала, что ей так нравится.

Еще Глупость выделялась среди одноклассниц яркими нарядами. Ее так одевала мама, считавшая, что чем ярче ты одет, тем лучше. Впрочем, так думал и папа Глупости. Он носил галстуки таких расцветок что, глядя на них, хотелось зажмуриться.

Жадность сидела за последней партой одна. Ее можно было бы назвать симпатичной, если бы не постоянно бегающий взгляд маленьких глаз. Однажды Ум попытался его поймать, но безуспешно. С Жадностью никто дружить не хотел, и только Радость к ней хорошо относилась, и то потому, что по-другому не могла.

Глупость была самой красивой девочкой в школе, поэтому с ней дружила Гордость, ходившая перед всеми, задрав нос. Подружки любили ходить в обнимку на переменках, делая вид, что им очень весело и интересно. На самом деле это было совсем не так, даже наоборот. Когда Гордости наскучило дружить с Глупостью, которая постоянно хихикала, вскрикивая «вау» и «прикольно», она предложила дружбу Выгоде, но та, подсчитав что-то на калькуляторе, отказалась.

Всегда заспанная и неопрятная Лень, хоть и сидела рядом с Завистью, но была сама по себе - дружить ей было лень.

Иногда она засыпала прямо на уроке. Если в этот момент Лень вызывали к доске, то ее за шоколадку будила Выгода, которая очень любила сладкое, поэтому была девочкой упитанной, если не сказать толстенькой. Впрочем, Выгода из-за фигуры не переживала. Ее родители считали, что чем больше выгоды, тем лучше.

Зависть в классе не любили, потому что у нее всегда было плохое настроение. Даже Радость старалась обходить ее стороной. Зависть была девочкой слабенькой и худенькой – она страдала плохим сном и отсутствием аппетита, как и вся ее родня.

Однажды Лень перестала ходить на занятия. Ее маме было лень позвонить в школу, и учителя начали волноваться. Тогда классная руководительница попросила учеников сходить к ней домой и узнать, что случилось?

Жадность пожадничала своим свободным временем и отказалась. Зависть тут же позеленела от зависти и ее отправили к врачу. Гордость гордо отвернулась и стала смотреть в окно на кричащую на дереве ворону, Глупость, как всегда, ждала, что скажет Выгода, а та быстро просчитывала – выгодно ей идти или нет. Ум злился на Глупость, и только Радость с радостью согласилась помочь учительнице. Услышав, как та ее хвалит, Выгода огорчилась, что просчиталась.

Однажды директор школы объявил, что в школе будет проходить благотворительная ярмарка, и каждый ученик должен принести какую-нибудь игрушку или книжку для детей из детского дома.

Радость принесла все свои игрушки и книжки – ей очень хотелось порадовать детей-сирот. Зависть, увидев это, тут же заболела. Ум принес разные головоломки и энциклопедию, чтобы дети стали умнее. Гордость принесла дорогую новую куклу, которую ее родители купили специально для ярмарки, и с гордостью вручила директору.

- Спасибо за такую красивую куклу, - сказал смущенный директор (кукла стоила половину его зарплаты) и подумал: «Что с ней делать? Если ее подарить одной девочке, то остальные обидятся. Лучше бы Гордость принесла много недорогих игрушек, чтобы никому не было обидно».

Выгода долго думала: участвовать ей в ярмарке или нет? Наконец, она посоветовалась с бабушкой, и та сказала:

- Надо участвовать. Будет выгодно, чтобы тебя считали доброй. Но отдавать что-то нужное тебе самой - не выгодно.

Поэтому Выгода принесла в школу целый мешок старых вещей. В нем была кукла без ноги, медведь без глаза, железная дорога без паровоза и неинтересные книжки, которые иногда дарят чужим детям взрослые, не заглядывая в них перед тем, как купить.

Директор, увидев сколько всего принесла Выгода, сначала обрадовался и поставил ее всем в пример. А когда разобрал мешок, то огорчился. «Бедная девочка, неужели она от всей души принесла эти вещи. А может у Выгоды, вообще, нет души?» - испугался он.

Лень ничего не принесла, потому что искать вещи ей было лень. Зато отличалась Глупость, которая попросила маму купить кучу косметики, чтобы девочки в детском доме всегда ходили накрашенные.

Ее мама с удовольствием выполнила эту просьбу. Больше того, она и дочери купила набор детских теней и помаду, чтобы Глупость привыкала пользоваться ими с детства.

Директор школы, увидев накрашенную девочку с нелепыми подарками в руках, сначала отправил ее вымыть лицо, а потом попросил учительницу объяснить, почему девочкам не надо пользоваться косметикой.

Глупость учительницу выслушала, головой согласно покивала, но про себя решила, что «училка просто ей завидует».

Школьные годы летели быстро. К выпускному классу Ум вымахал ростом под два метра. Учитель физкультуры предложил ему стать волейболистом, но Ум, естественно, отказался. Он собирался поступить в университет на космический факультет, окончить его и жениться на Глупости. Да, да, именно на ней. Глупость по-прежнему была самой красивой девочкой в школе, но этого ей было мало. Она стала блондинкой и теперь списывала на цвет волос любую глупость. Ум хоть и понимал, что она никогда не изменится, но ничего поделать с собой не мог – он любил ее всем сердцем.

Жадность и Зависть наоборот очень подурнели. Особенно у них испортился цвет лица – у Зависти он стал зеленоватым, а у Жадности – сероватым. Они отчаянно завидовали Глупости, так как тоже хотели бы иметь такого умного друга. Но молодые люди, знакомившиеся с ними, раскусив их, бесследно исчезали.

Жадность утешалась тем, что закончит экономический университет, сделает карьеру и станет директором крупного банка. «С деньгами я смогу все, - думала она, - сделаю себе красивое лицо, буду одеваться у самых модных портных, куплю самую дорогую машину! Тогда посмотрим, как Ум будет локти кусать, что женился на Глупости, а не на мне – прекрасной богатой Жадности».

Зависть, узнав о планах Жадности, потеряла аппетит. Ее родители пытались его найти, но безуспешно. Девушка начала худеть и вскоре так исхудала, что на улице на нее обратила внимание директор модельного агентства и … предложила ей стать манекенщицей. «Стану самой модной манекенщицей, и все мне обзавидуются», - обрадовалась Зависть и согласилась.

Лень, узнав о ее планах, лишь пожала плечами. Ей, лично, завидовать и то было лень.

Гордость презрительно усмехалась, слушая о планах одноклассниц. Ее отец, вскарабкавшись по политической лестнице до предпоследней ступени, получил все прилагающиеся к ней блага и собирался отправить дочь на учебу в старый добрый Оксфорд. А где еще, по-вашему, должна учиться дочь Гордость известного политика?

Радость за всех радовалась. Сама она собиралась стать учительницей русского языка и литературы, чтобы учить детей радоваться хорошим книгам и прекрасному языку.

Выгода превратилась в девушку приятную во всех отношениях. Ей пришлось отказаться от шоколада и прочих сладостей, потому что быть толстушкой стало не выгодно. Чтобы завести выгодные знакомства, ей пришлось притворяться доброй и отзывчивой. Невыгодные поступки отзывались болью в ее сердце, но она все терпела ради будущего, которое связывала с выгодным замужеством.

После школы, посоветовавшись со всей семьей, она поступила в медицинский вуз.

- Будешь лечить всю нашу семью, сэкономим на врачах, - сказала бабушка.

- Медикам доверяют, они могут продавать всякие пищевые добавки. Это выгодно, - сказал папа.

Выгода все время отдавала учебе. Устраивать личную жизнь ей было некогда. Но однажды на практике в больнице она познакомилась с известным профессором, вдовцом. Большая разница в возрасте Выгоду не смутила. Она сразу поняла, что быть женой такого человека очень выгодно. Девушка вскружила ему голову и вскоре вышла за него замуж.

Профессор был человеком порядочным, добрым и даже щедрым. Распознав истинную суть своей молодой супруги, он пришел в ужас и попытался ей объяснить, что искать во всем выгоду – плохо и даже опасно, потому что однажды, по предсказанию одного малоизвестного пророка, она погубит мир. Но нашу Выгоду его слова только насмешили.

- Георгий, - сказала она, - ты не умеешь жить.

Иметь детей Выгода посчитала невыгодным, хотя в старости об этом пожалела.

В общем, она испортила жизнь хорошему человеку.

Ум и Глупость родили двойняшек. Мальчик получился глупенький, а девочка умненькая.

Жадность, в конце концов, вышла замуж за жадину. Молодые перед свадьбой составили брачный контракт и прожили всю жизнь в согласии. Они все время на что-то копили. Детей у них тоже не было. Притчу о бесплодной смоковнице им никто не рассказал, а сами они не спросили.

Лень осталась старой девой. По понятным причинам.

Гордость, закончив Оксфорд, пошла по стопам отца и с головой погрязла в политике. Там она встретила одного гордеца и связала с ним свою судьбу. Но их брак был не счастливым. Оказалось, что два гордых человека не могут ужиться.

Зависть умерла молодой. Что-то у нее случилось с печенью. На ее похороны пришли все кроме Лени и Радости, которая не могла радоваться смерти.

Единственное счастливое замужество оказлось у Радости. Мало того, что она стала прекрасной учительницей, так она еще родила пятерых детей, чтобы у них с мужем была настоящая семья из семи «я». Конечно, ей пришлось уйти с работы, но зато ее дети знали и любили родной язык и хорошую литературу. Когда они выросли, то каждый из них тоже родил по пять детей, чтобы иметь настоящую семью. Их дети тоже родили много детей. Так рос и множился род Радости, принося всем радость.

Чего и вам желаем!

См. также:

- Другие рассказы и сказки Ирины Рогалёвой

- Ирина Рогалёва о своих сказках